心学的力量|中国哲学陆王心学研究

心学的力量|中国哲学陆王心学研究

世界水平领导力研习社分享

陆王心学中的“ 陆” 为陆九渊(公元1139—1193 年) , 字子静。与朱熹同时, 不满于朱学的支离破碎, 通过与朱熹的论辩而开创了“ 心本论” 。“ 王” 指王守仁(公元1472—1528 年) , 字伯安,世称阳明先生。 他借对“ 心外无物” 、“ 心外无理” 等命题的论证和“ 良知” 说、“ 知行合一” 说的确立, 全面发挥了陆九渊的“ 心本论” , 并对明代中叶的思潮产生了巨大影响。陆九渊的著作已收入《象山先生全集》, 王守仁的思想可见于《王文成公全书》。

陆九渊的“ 心本论”

陆九渊是宋明道学中心学一系的奠基人。我们知道, 由北宋周敦颐开创的宋明道学, 中经二程(兄程颢、 弟程颐) 而至南宋的朱熹, 其中理学一系已获得完整而细密的发展, 建构起了庞大的“ 理” 本论。 但是, 以程朱为代表的理学在理论上碰到了两个不可克服的困难: 从本体论上言, 程朱都主张, “ 理” 是“ 无情意, 无计度, 无造作” 、 “ 无方所形状” 的“ 形而上之道” , 它是“ 迥出常情” 、“ 超群绝象” 的“ 万化之根本” , 器则是形而下者, “ 其道器之间, 分际甚明, 不可乱也” 。 那么“ 万化根本” 即形而上之理如何产生“ 形而下之器” 即万物呢? 这是一个难题。 为了解 决这个难题, 程朱在 “ 理” 与 “ 器” 之间设立了一个“ 气” , 以为由“ 理” 推动的“ 气” 的发用流行产生了“ 器” ,亦即万事万物。 但按程朱的思想, 气是形而下者, 既是形而下者, 那么气与理依然分属于两个各不相同又互不相关的世界。 而且, “ 气” 一旦发用流行起来, 便按照自己的性质和规律运动变化: “ 气虽是理所生, 然既生出, 则理管它不得!” 这样一来, “ 理” 的本体地位和主宰作用不又被动摇了吗?从认识论上言, 程朱一方面主张, 天地万物由理所生, 要认识理就必须认识具体的事物, 只有经过不断的“ 格物” 才能“ 致知” 、 “ 识理” ; 另一方面, 程朱又认为, 既然理“ 只是此一个理, 万物分之以为体” , 且每一事物都分得全体之理,那么, 作为万物之一类的人也必然具有此理: “ 心包万理, 万理具于一心。” 既如此, 认识“ 理” 又只须体察本心就行了,还有什么必要含辛茹苦地去“ 格物” ? 格物岂非多此一举? 由程朱本体论的矛盾必然导致的这种认知方式上的歧异, 在二程那里就已经有所反映。陆九渊并不反对程朱的“ 理” 本论, 因为说到底, 他的努力与程朱一样, 都是在为“ 理” 建立本体性的终极基础。 陆氏倾力攻击的, 是上述程朱理论的矛盾性。 在他看来, 程朱将理与气看成“ 绝是二物” , 是“ 昧于道器之分” , 是不可能真正解决道器关系问题的。 正是从这里出发, 陆九渊开始了他建立“ 心” 本论的致思历程。

首先, 陆九渊主张, 根本不存在与“ 器” 、“ 事” 对立、 二分的“ 道” 、 “ 理” , 它们两者是内在地统一于事物中的, 是同一事物的两个方面, 前者是事物的本体、 本质, 后者是事物的事象, 如他所言, “ 自形而上者言之谓之道, 自形而下者言之谓之器” 。 在程朱那里被当作牵合 (不是结合) 理器的中介物“ 气” 也同样是道而不是器, “ 一阴一阳之谓道, 继之者善也。 而谓其属于形器, 不得为道, 其为昧于道器之分也甚矣!” 既然气也是理或道, 而理与器又是不可二分的, 那么,结论就是: 宇宙间, 理无处不在, 理就在事中, 事即是理或道, 舍事而别求所谓“ 无物之前, 阴阳之外, 不属有无, 不落方体, 迥出常情, 超出方外” 之理或道即是虚妄和异端:“ 此理塞宇宙, 所谓道外无事、 事外无道。 舍此而别有商量, 别有趋向, 别有规模, 别有形迹, 别有行业, 别有事功, 则与道不相干, 则是异端, 则是利欲为之陷溺, 为之窠臼。 说即是邪说, 见即是邪见。” 这里, 陆九渊要阐明的思想是: 理存在于宇宙万事万物之中,离开了理即没有具体事物, 离开了具体事物同样没有理。 偏离这个观点而立论, 说什么理事二分, 理独立于事之外等等,都是背离真知的异端邪说。 其次, 陆九渊由事即理进而过渡到“ 心即理” 的“ 心” 本论。 在他看来, 充塞整个宇宙、 “ 未尝有所隐遁” 的“ 理” 是“ 至当归一, 精义无二” 的, 即宇宙只有一个理; 人心是“ 天之所与我者” , 同样是“ 至当归一,精义无二” 的, 因此 “ 人皆有是心, 心皆具是理, 心即理也” , “ 心, 一心也; 理, 一理也。 至当归一, 精义无二。 此心此理, 实不容有二” 。 而既然“ 心” 与“ 理” 完全同一无二, 那么, 理就不在心外而在心内, 所谓心外之理不过是心内之理的印证。陆九渊认为, 这个与理同一的、 作为万物之本的心不是一己之私心, 而是至大至公之心, 它收能备万物、 发可塞宇宙, “ 万物森然于方寸之间, 满心而发, 充塞宇宙, 无非此理” , 因此, “ 宇宙便是吾心, 吾心即是宇宙” ; 同时, 此心此理始终如一, 历久不变, 永存不灭, “ 东海有圣人出焉, 此心同也, 此理同也。

西海有圣人出焉, 此心同也, 此理同也。南海、 北海有圣人出焉, 此心同也, 此理同也。 千百世之上至千百世之下, 有圣人出焉, 此心此理亦莫不同也” 。至此, 陆九渊完成了他的以“ 心” 为本体的理论建构。 陆氏以心本论为其理论的核心, 并以此为基点思考问题, 在很多方面都提出了与程朱理学不同的看法。比如, “ 天理” 与“ 人欲” 二者, 程朱把它们看成水火不容的两种东西, 依他们的思想, “ 人之一心, 天理存, 则人欲亡; 人欲胜, 则天理灭; 未有天理人欲夹杂者” 。 这是说, 天理与人欲是对立的, 在人心里, 有天理就没有人欲, 有人欲就没有天理, 不存在天理人欲互相混杂的现象。 这种看法, 从程朱的理论系统来看, 是很自然的。 陆九渊因为主张以心为本、 心理同一, 所以他激烈反对程朱的观点。 他说:“ 若天是理, 人是欲, 则是天人不同矣。 ……且如专言静是天性, 则动独不是天性? 《书》 云:‘ 人心惟危, 道心惟微。’ 解者多指人心为人欲, 道心为天理,此说非是。 心一也, 人安有二心? 自人而言, 则曰惟危; 自道而言, 则曰惟微。” 意谓: 若将“ 天” (义理之天) 看成理, 将人看成欲, 那就是主张天人相异, 无异于违背了儒家“ 天人合一” 的思想。 ……动静皆是天性, 只认静为天性也是错误的。 人们大多将《尚书》 中的“ 人心惟危, 道心惟微” 析为相对立的人欲 (“ 人心”) 和天理(“ 道心”) , 这同样不正确。 其实, 人只有一个心, 心只有一个理, 从人的角度言, 人心是危殆的; 从道的角度言, 人心是精微的。 这种思想不啻与程朱针锋相对。又如, 虽然程朱与陆九渊的认识论其目的都在于认识天理, 然后再依天理而行, 但是他们认识天理的途径却是完全不同的: 对于程朱而言, 既然统一的天理散于万物而为万殊,那么, 人要认识天理, 就必须不断“ 格物” , 只有用力既久、格物至多, 人才能完全认识物之理, 并由认识物之理进而认识心之理, 而达于“ 豁然贯通” 之境; 对陆九渊来说, 则不必有这一套支离破碎的功夫, 因为在他的理论中, 既然在物之理与在心之理完全一样, 那么, 人只需向内用功、“ 切己自反” 、 体认心中之理就行了。 只要人体认了原本在心中的理,就是体认了天理。

体认心中之理的具体方法是“ 发明” 所谓与生俱来的“ 本心” , 即“ 恻隐” 、 “ 羞恶” 、 “ 辞让” 、 “ 是非”之心。 程朱的认识论是知性的认识论, 而陆氏的认识论则是直觉的认识论。从上我们看到, 在陆九渊的心本论中, 当陆九渊将被朱熹形而上学地割裂了的理与事、 道与器通过“ 融理入器” 的手段统一起来时, 在某种意义上他比朱熹更为正确地把握了事物的本质与现象、 一般与个别的关系。 无论作为事物本质的“ 理” 或“ 道” 多么抽象和一般, 它都只能存在于具体事物之中, 如果将它抬高为独立于具体事物之外、 之上、 之先的存在, 必然走向客观唯心主义归宿。 程朱正是沿着这样的思路将“ 理” 置于万物本体的位置的。 陆九渊虽然并不真正懂得本质与现象、 一般与个别的关系, 具有将两者混同的倾向, 但是, 他坚持“ 理” 在“ 事” 中、 “ 道” 在“ 器” 中的观点, 却包含了相当的合理性因素。但是, 当他进一步将事中之理、 器中之道收归人心时, 他用“ 心” 涵盖甚至吞没了“ 物” , 这却又陷进了主观唯心主义泥坑。 这主要是因为他颠倒了主体与客体、 心与物的关系。 本来, 客体、 物是独立于主体、 心之外的客观存在。 我们知道,主体、 心尽管具有赋予客体、 物以存在的意义的功能, 但它本身却是由客体、 物产生的第二性的东西。 主客关系在这里是不容颠倒的。 陆九渊不这样看, 在他的眼里, 主体、 心是天赋的, 而主体、 心之外的万事万物都只是主体、 心的注脚和印证。 这样, 他实际上就将客体、 物消融于人心了。对心物关系的这种错误理解, 是他在认识论上进一步迷失的理论根源。 本来, 程朱式的理本论虽然不可避免地导致前述理论上的困境, 但是, 他们强调人必须通过“ 致知格物” 才能实现对理的把握, 在认识论上具有不少符合人的认识过程的思想; 陆九渊排除了对万事万物进行认识的必要性而专向一己之心体认, 虽然克服了程朱理学在理论上的第二个难题, 但同时却将人的丰富的认识活动变成了一种单纯的直觉。

陆九渊最具合理性的思想是他的道德修持论。 在这方面,他强调人对道德规范的遵守必须靠人对这些规范的自觉, 而不能靠人对它们的被动服从。 这可谓认识到了道德的自主性这一本质特征。 但是, 他这种合理思想却以心吞没物的主观唯心论和纯直觉的认识论为前提, 代价未免太大了。陆九渊心本论的理论来源可以追溯到孟子, 正是孟子的“ 四端” 说为他提供了素材; 同时, 禅宗“ 众生皆有佛性” 和“ 见性成佛” 的理论也为他搭起了本体论和认识论的框架, 他只不过在这种框架内装进了儒学的内容。 他建立心本论的目的与程朱一样, 都是要维护封建社会的统治秩序和伦理道德的权威性、 永恒性和合理性, 如黄宗羲所言, 他们“ 同植纲常, 同扶名教, 同宗孔孟” 。 但他将理收归人心的结果, 却将是非、 善恶的标准还给了人本身, 这在封建社会无异于具有否定封建礼法和圣经贤传的真理性、 至上性的作用。 难怪当时朱熹就斥他“ 怪” 、 “ 狂” , 说他“ 好为呵佛骂祖之说, 致令其门人以夫子之道反害夫子” , 而信了他的理论的人则“ 个个学得不逊” 。 因此, 我们也可以说, 陆九渊的心本论在理论上是站不住脚的, 在主观目的上也是保守的、 落后的, 但是, 其客观效果却具有相当积极和进步的一面, 从一定意义上说, 它甚至是封建社会秩序、 道德和文化的异端, 是宋明道学走向衰亡的酵母。

朱陆之争在认识论上的意义与价值

朱熹与陆九渊曾发生过一场著名的“ 朱陆之辩” , 这一哲学公案不仅轰动当时, 直接引发了“ 理学” 与“ 心学” 两大思潮的斗争, 而且对其后哲学史的发展产生了久远的影响。“ 朱陆之辩” 的一个核心问题就是“ 为学之方” , 即认识途径与方法论问题。 由于朱陆双方都主要是以伦理学为基点和目的, 从哲学上来探讨伦理修养、 道德认识及其现实应用的问题, 因此关于“ 为学之方” 的分歧, 实际上建立在哲学与伦理学的交叉点上, 它既是朱陆学术差异的集中体现, 又是儒家伦理型哲学试图建立起自己的认识论的一个重要标志。朱熹哲学体系的实质是伦理本体主义。 它的着眼点在于确立社会伦理规范的外在强制性和一统性上。 朱熹“ 理学” 的最高范畴是“ 理” 或“ 天理” , 它的基本内容是仁义礼智等封建伦理纲常, 但朱熹却力图给这样一个“ 理” 赋予本体性和客观规律性的意义。 就是说, “ 理” 既是宇宙本体, 又是客观必然, 更是道德规范, 一身多任, 成了名符其实的“ 天理” 。“ 天理” 无处不在、 无时不在。 它不仅直接决定和支配宇宙万物和人类社会, 而且使事事物物人人各自“ 分” 具一“ 理” ,在“ 天理” 的总名下各安其位, 各循其则。 所谓“ 万物皆有此理, 理皆同出一源, 但所居之位不同, 则其理之用不一, 如为君须仁, 为臣须敬” 等即是。 朱熹把这叫做“ 理一分殊” 。这实际上是企图以伦理本体论来沟通自然与社会, 更企图用思辨形式来论证道德规范对于社会的内控作用, “ 理” 也就因此具有了强烈的“ 伦理—规律” 的二重化色彩。 由此推导到认识论上, 便有著名的“ 格物致知, 即物穷理” 之说。 朱熹称:“ 所谓致知在格物者, 言欲致吾之知, 在即物而穷其理也。 盖人心之灵, 莫不有知, 而天下之物, 莫不有理。 惟于理有未穷, 故其知有不尽也。 是以大学始教, 必使学者即凡天下之物, 莫不因其已知之理, 而益穷之, 以求至乎其极。 至于用力之久, 而一旦豁然贯通焉, 则众物之表里精粗无不到, 而吾心之全体大用无不明矣。

此谓物格, 此谓知之至也。” “ 格物” 就是研究事物, “ 穷理” 即探究天理, “ 致知” 是要达到道德至善的境地。 这里, 朱熹明确区分了主客体, 并且指出了认识过程和途径: 致吾之知→ 即物穷理→ 豁然贯通。 这本是一个完整的哲学认识论公式。 然而问题在于: 朱熹要解决的实际是一个伦理认识与道德修养的问题。 在朱熹那里, 由于“ 理” 既是物之理 (规律) , 又是人之理 (伦理) , 物理与伦理的混淆必然要导致修养论与认识论的混乱。 因为, 放射到宇宙中去的伦理是不存在的; 同样, 万物的客观规律与人间的道德规范也是风马牛不相及的。 因此, 靠穷遍万物之理来达到道德至善的境地是不可能的。 这种在认识对象上的混淆, 无论对于哲学认识还是道德修养, 都只会带来认识方法上的困惑。 王阳明面对竹子“ 格” 了数日而在道德自觉上一无所得即表明了这一点。 这里反映出经思辨化后的“ 天理” 在认识论上所遇到的尖锐矛盾。陆九渊哲学体系的实质是伦理主体主义, 它在很大程度上是针对朱熹“ 理学” 而发的。 其重要特征是从个人道德修养出发, 高度重视人的主体自觉, 强调外在道德规范统一于主体的道德意识。 它的中心命题是“ 心即理” 。 他说:“ 心, 一心也; 理, 一理也。 至当归一, 精义无二。此心此理, 实不容有二。” “ 人皆有是心, 心皆具是理, 心即理也。” “ 心” 指个人所具有的主体道德意识, “ 理” 则是指协调人际关系的道德规范, “ 心即理” 的中心思想是强调社会道德规范的他律在个人主体意识的自律中得到统一。 换言之, 就是道德关系的协调必须首先依赖于每一个体的主观自觉。 由于“ 心” 与“ 理” 向人类“ 归一” , 这就克服了伦理与物理相混淆的错误倾向, 抛弃了从本体论来探讨道德问题的原则, 避免了“ 理学” 将人间伦理彻底外化所带来的弊病, 将伦理还给人本身。 但是另一方面, 却又由此导致了伦理原则的极度内化, 即过分注重主体自觉而忽略了客观规律与社会关系在更广阔的范围内的制约作用。

如陆九渊说:“ 宇宙便是吾心, 吾心即是宇宙。” “ 宇宙内事乃己分 内 事, 己 分 内 事 乃 宇 宙 内事。” 这在道德修养上固然具有要求达到以天下为己任的主体责任感, 但在哲学上却采取了主观夸张的形式, 明显地具有主观唯心主义倾向。与“ 心即理” 密切相关的, 是“ 人品说” 。 既然道德修养的根本在人本身, 首先必须注重的当然是人和人品了, 这是陆九渊“ 心学” 的一大特色。 他说:“ 人品在宇宙间迥然不同。 诸处方哓哓然谈学问时, 吾在此多与后生说人品。” 这是说, 人品是为人之本, 人的学问事业无不由之而成; 人品多种多样, 诸方学者皆避而不谈, 而我则着重向学生谈人品问题。“ 今人略有些气焰者, 多只是附物, 元非自立也。若某则不识一个字, 亦须还我堂堂地做个人。” 这就是说, 现在稍为有点势力的人, 大多趋炎附势, 不求自立。 至于我, 即使一字不识, 也要堂堂正正地做一个人格独立的人。这里通过对伦理本体的排斥, 陆九渊显然极有力地借人品问题的凸现而高扬了主体和自我。 在他看来, 道德修养必须以人的良心为根本。 与朱熹繁琐的格致说相比, 陆九渊的认识论更加直截了当, 叫做“ 先立乎其大者” :“ 近有议吾者云:‘ 除了先立乎其大者一句, 全无伎俩。’ 吾闻之曰:‘ 诚然’ !” 所谓“ 先立乎其大者” 的认识论, 就是要求在道德修养中必须首先“ 辨志” 、“ 正己” , 从总体上明确为学做人的根本目的。他认为只有首先提高主体的自觉性, 才能卓有成效地为学读书以及进行个人的道德修养。 这从理论上说, 基本符合伦理实践与修身要求的一般原则; 从思维发展上说, 它第一次将儒家伦理哲学的认识对象、 范围、 目的在认识论上确定下来。但是另一方面, 由于伦理认识论本身在认识的层次、 角度、 功能上的局限性, 又由于陆九渊“ 先立乎其大者” 的认识论, 对于主体在道德修养过程中所表现出的巨大能动作用做了近乎主观唯心论的夸张, 使其凌驾和压倒了哲学认识论, 这又使其认识范围和对象过于狭窄和偏颇, 从而走向了另一极端。

总之, 由于朱熹“ 格物致知, 即物穷理” 和陆九渊“ 先立乎其大者” 这两种认识论的巨大差异, “ 朱陆之辩” 的发生当然也就不可避免了。 概括地说, 朱陆在认识途径与方法上的对立与分歧, 主要有以下几个方面:一、 理高于心还是心高于理。 这是关于认识的基础与对象的分歧。 朱熹认为天理决定人心, 心不过是总的天理的显现与投影, 因此理高于心, 认识只能是以心去附合外在的理。陆九渊则认为, 理与心是统一不可分的, 人和人心是道德认识的主体, 外在的理的规范离不开良心的自觉, 舍弃了人心就不会有什么天理。 他明确说: “ 今所学果为何事? 人生天地间, 为人自当尽人道。 学者所以为学, 学为人而已, 非有为也。” 可见, “ 心即理” 从本质上说是人高于理, 良心高于天理。二、 先“ 道问学” 还是先“ 尊德性” 。 这是关于“ 为学之序” 即认识的前提和在道德修养中将何者放在第一位的分歧。朱熹认为“ 为学之序, 学、 问、 思、 辨四者, 所以穷理也” 。总起来说, 就是首先必须“ 道问学” 。 所谓“ 道问学” , 即是要“ 即物穷理” , 泛观博览, 然后归之于约。 既然“ 理” 无处不在, 那就只能多应接人伦物理, 多读圣贤书, 以印证天理,如朱熹所说: “ 道问学, 所以致知而尽乎道体之细也。” 即认识和把握各种细密的道理。 这是成为圣贤的第一步。 陆九渊则把“ 尊德性” 放在首位。 所谓“ 尊德性” , 就是“ 先立乎其大者” , 以“ 立志” 、 “ 知本” 、 “ 正己” 、 “ 做人” 为尚。 他认为只有首先明确为学和做人的目的, 才能读书应物, 做到“ 自立自重, 不可随人脚跟, 学人言语” 。 朱熹曾把这种分歧总结为“ 道问学” 与“ 尊德性” 之别, 他主张调和二者。 陆九渊却针锋相对地说: “ 观此, 则是元晦欲去两短, 合两长。 然吾以为不可, 既不知尊德性, 焉有所谓道问学?” 这即主张,朱熹企图调和“ 尊德性” 与“ 道问学” 是不可能的, 既不知道仁、 义、 礼、 智、 信等德性之尊, 所谓学问就失去了根本。他强调在道德行为之前必须先有目标和方向, 否则就会误入歧途: “ 未知学, 博学个甚么? 审问个甚么? 明辨个甚么? 笃行个甚么?” 这同样是主张, 不知学问的目的, 所谓 “ 博学” 、 “ 审问” 、 “ 明辨” 、 “ 笃行” 必然迷失方向, 若读书学习,无异于助纣为虐。

三、 “ 支离” 还是“ 易简” 。 这是关于道德修养和认识的过程与方法的分歧。 朱熹主张通过逐渐积累、 循序渐进的方法, 向外用功夫, 如程颐说: “ 须是今日格一件, 明日又格一件, 积习既多, 然后脱然自有贯通处” 。 即靠四处体认外在的理来启发自己, 达到“ 豁然贯通” 来完成个人修养, 最终把握天理。 陆九渊则认为, 道德修养并不是什么复杂的事情,不需要如此繁琐的程序, 道德认识应该易知易行, 道德修养的关键是一个“ 自” 字, 要自觉自立, 圣凡的差别也仅在于自觉性的高低而已。 他说:“ 汝耳自聪, 目自明, 事父自能孝,事兄自能弟, 本无欠缺, 不必他求, 在自立而已。” 这是说,人人都有天赋的善心, 这种善心发之于父亲自然能孝, 发之于兄长自然能恭敬, 圆满具足, 无须外求, 关键在于自己是否能将这善心树立起来。 相反, 如果“ 铢铢而称, 至石必谬;寸寸而度, 至丈必差” 。 也就是说, 如果不将善心树立起来,在一事一物上斤斤计较, 那么, 认识的事物多了, 就必然出现错乱。 因此, 在“ 朱陆之辩” 中, 朱熹批评陆九渊教人太简单, 陆九渊则批评朱熹教人支离破碎, 并赋诗曰: “ 易简功夫终久大, 支离事业竟浮沉。” 说他自己“ 先立乎其大者” 的“ 易简功夫” , 是永远正确的, 而朱熹由“ 格物致知” 而致德性圆足的方法是昙花一现的支离事业。四、 “ 主敬” 于外还是“ 自作主宰” 。 这是关于个人修持原则和途径的分歧。 《宋史· 朱熹传》 说朱熹“ 其为学, ……以居敬为主” 。 “ 敬” 即是敬“ 理” 。 他说: “ 学者功夫, 唯在居敬、 穷理二事, ……能穷理, 则居敬功夫日益进; 能居敬,则穷理功夫日益密。” 这些话是说, “ 理” 是外在于人心的,人只有通过格物才能认识“ 理” ; 人只有用虔敬的心才能格物达理, 也只有用虔敬的心才能存养理; 能够穷理, 则虔敬之心日益精进; 能够虔敬, 则穷理的活动日益细密。 因此,“ 敬” 实在是儒家修身养性的要法。 这是析心理为二的必然结果。 陆九渊则主张“ 自作主宰” , 即思想, 行动都应自己安排,“ 不待人言” , 所谓自省、 自觉、 自剥落、 自立自重等等。 他主张不立学规, 无规矩定本, 重在个人主动, 自觉实现。

五、 “ 我注六经” 还是“ 六经注我” 。 这是关于真理标准和认识目的的分歧。 朱熹所谓“ 理” , 同时也是认识所追求的最高真理和道德行为的最高标准, 全部修养和认识的目的即是要适应和符合天理。 他又认为: “ 圣人之德浑然天理” , 理在人间的代表就是圣人, 圣人就是为人的极则。 因此, 所谓学问, 即要读圣人之书, 注解经书, 唯圣人的话是听, 所谓“ 精蕴已具于圣贤书” , “ 读书以观圣贤之意, 因圣贤之教以观自然之理” 。 圣经贤传已具备了所有的道理, 只要从圣经贤传中悟出圣人的深意, 借助圣人的教化而洞彻自然变化之理,就完成了学问的功夫。 陆九渊则认为圣人之言只能作为参考,不能作为真理标准, 主张主体的权威性, 把“ 本心” 即良心作为衡量圣人经书和真理的标准, 他明确说:“ 九渊只是信此心。” 有人问他为何不注六经, 他答曰: “ 六经当注我, 我何注六经!” 在朱陆之辩中, 当朱熹反复强调要读圣人之书时,陆九渊即反向: “ 尧舜之前何书可读?” 意即在圣人未出现之前, 无书可读之时, 难道就不能认识和修养了吗? 这里提出的就是一个尖锐的真理标准和认识目的问题。以上, 就是朱陆在修养目的和为学途径、 方法上的重大分歧。 朱陆修养论和认识论上的论争有着什么样的思维教训?应该怎样看待这些分歧呢?首先, 应该指出, 朱熹的“ 格物致知、 即物穷理” 的认识论将儒家原有的朴素伦理认识引向自然万物, 扩大了认识的视野和范围, 极大地丰富了认识对象, 这在客观上对于引导人们走出儒家伦理哲学的老套子, 有着一定的进步作用。 但是将“ 格物致知” 作为一种道德修养方法, 即把道德体验与认识自然混为一谈, 这又只能混淆认识对象, 模糊认识手段,使认识论在总体上迷失方向。 陆九渊提出“ 先立乎其大者” ,把认识论严格限定在为学做人与道德修养领域内, 把本心或良心作为修养的唯一对象, 企图超越或取代哲学认识论, 这使得其认识论的应用范围极其偏狭, 在客观上不利于思维的拓展。

但另一方面, 他又使伦理认识的目标和对象明确下来,他以人作为道德主体, 把天理降至人间, 指明道德的本原在人而不在天, 这对于纠正朱熹把伦理与认识混淆的错误偏向无疑极有意义; 同时, 它把人对自我的认识当作修养的主要内容, 这种“ 先立乎其大者” 的修养观, 在很大程度上接近或符合伦理修养的本质规定与要求。其次, 朱熹明确区分和论证了认识的主客体及其关系, 并且提出了认识的两个阶段问题。 首先通过接触外物来“ 求理” , 含有在道德修养中重视客观环境, 并承认社会道德规范对主体的制约作用的可贵因素, 这就将伦理认识推上了一个新的思维层次。 但是同时, 由于“ 理” 本身的伦理—— 规律二重性, 却又造成了认识手段与认识目的之间的矛盾性。 结果是过分注重外在规范的制约性, 将道德规范夸大为一种强制性的“ 定理” , 忽视了道德主体的能动性, 使认识淹没于“ 天理” 之中。 陆九渊的错误则在于没有看到在道德修养中单靠自觉是不够的, 他把自觉实行看成是修养的唯一过程, 忽视了外界环境与道德主体的相互影响和制约作用, 轻视读书等间接经验的意义, 因而势必导向舍弃一般认识过程的直觉主义倾向。 但是, 由于他高扬了人在道德修持上的主体性和主动性, 解除了外在道德规范对人的思想束缚, 这又给人带来了极大的创造余地, 突出了人在认识上的能动地位。 不仅如此, 他提出的“ 易知易行” 的认识原则, 又使得认识途径得到简化, 体现出认识手段与目的的一致性, 并使人更加注重道德实践所带来的实际效果, 而不至滞着于认识过程中的繁琐程序。再次, 在真理标准上, 朱熹提出以客观的东西作标准, 这在理论形式上无疑是正确的。 认识之所以不可能以自身为标准, 是由于它本身还须接受检验。 正如他在批评陆九渊时所说的: “ 万物之理须你逐一去看, 理会过方可。 如何会反身而诚了, 天下万物之理便自然备于我, 成个甚么?” 也就是说,宇宙间的万事万物, 只有一一观察、 认识过后, 才能说认识了万物之理, 所谓人心一诚、 天下万物之理就内具于我之心等说法, 只不过是无稽之谈。

但是实际上朱熹设定的真理的外在标准只不过是“ 天理” 、 圣人、 《六经》, 这只能使人唯外在权威是听, 盲信盲从, 使认识丧失主动, 趋于僵化。 陆九渊提出“ 六经注我” 的命题, 将良心作为衡量一切是非的标准, 显然打上了一种唯我论色彩, 但是他却又因此开创了一种“ 自作主宰” 的认识格局, 这对于打破权威教条, 启发主体对既定伦理修养问题的独立判断和重新认识, 无疑在思维方式的推进上有着重要意义, 预示了一种新的思想解放。 这也是其认识论中最为闪光之处。 当然, 无论是朱熹还是陆九渊, 都并未真正解决真理标准问题, 他们没有也不可能看到,只有道德实践, 特别是道德实践与整个社会实践的结合, 才是检验一切道德真理的唯一标准。

王阳明的“ 良知” 说

“ 无善无恶是心之体, 有善有恶是意之动, 知善知恶的是良知, 为善去恶是格物。” 这是王学著名的“ 四句教” , 王阳明本人即认为, “ 此原是彻上彻下功夫” , 人们“ 只依我这话头, 随人指点, 自没病痛” 。 的确, 这“ 四句教” 言简意赅地总结了王阳明即体即用、 即本体即工夫的“ 致良知” 理论, 我们只要对它进行一一分梳和剖析, 便可对王阳明的整个理论获得既全面又确切的了解。首先, 我们看“ 无善无恶是心之体” 。 王阳明此言, 旨在说明人的心的本体是“ 无善无恶” 的。 这里所谓“ 心之体” 即是王阳明所说的“ 良知” , “ 这心体即所谓道心” , “ 道即是良知” ; 这里所谓“ 无善无恶” , 实际上即是“ 至善” 的意思,而不是没有善恶规定性的意思, “ 无善无恶者, ……不动于气即无善无恶, 是谓至善” , “ 至善者心之本体” 。 意谓, 所谓无善无恶, ……是指从未萌发任何意念的静谧状态, 这种状态也称为至善; 至善是心的本体。 那么, “ 良知” 究竟指的是什么呢? 王阳明对此作了明确的规定:“ 是非之心, 不虑而知, 不学而能, 所谓良知也。良知在人心, 无间于圣愚, 天下古今之所同也。”这是说, 人的辨别是非之心, 是不假思考和学习而先天具备的知识和能力, 因此是良知。 无论古人今人、 圣人愚民, 每个人的良知都是一样的。 其实, 这是沿用孟子而对良知所下的定义。 孟子说过: “ 人之所不学而能者, 其良能也; 所不虑而知者, 其良知也。 孩提之童, 无不知爱其亲也。 及其长也,无不知敬其兄也。 亲亲, 仁也; 敬长, 义也。” 意思就是, 人不必学习就具有的能力, 是良能; 不必思考而具有的知识, 是良知, 人从小就知道爱自己的亲人。 长大后, 也无不知道尊敬自己的兄长。 爱亲人, 即是仁; 尊敬兄长, 即是义。 并认为“ 恻隐” 、 “ 羞恶” 、 “ 辞让” 、 “ 是非” 之心即是这种良知良能, 是人人禀之于天的。 显然, 王阳明在这里与孟子没有多大区别, 而与其直接承继者陆九渊所谓“ 此心此理, 我固有之, 所谓‘ 万物皆备于我’ , 昔之圣贤先得我心之所同然者耳” 的说法也没有拉开距离: 此心都是善心, 是与生俱来的良知良能, 且这种良知良能是人人皆有、 没天不灭的。

但是,这并不意味着王阳明与孟子和陆九渊在对“ 善心” 、“ 本心” 或“ 良知” 的规定上没有区别。 我们知道, 在孟子和陆九渊那里,“ 善心” 、 “ 本心” 是本然之心与明觉之心的先天自然统一体,即既具有是是非非、 知善知恶的潜能, 又具有是是非非、 知善知恶的实际内容, 所以, 他们认为只要“ 先立乎其大者, 则其小者不能夺也” , 万一“ 失去了本心” , 也只需通过“ 切己自返” , 求回这个“ 放心” 就行了。 王阳明则与之不同。 他区分了“ 良知” 的“ 本然之知” 与“ 明觉之知” 两种状态:“ 性无不善, 故知无不良。 良知即是未发之中, 即是廓然大公、 寂然不动之本体, 人之所同具者也。 但不能不昏蔽于物欲, 故须学以去其昏蔽。” “ 凡人之为不善者, 至于逆理乱常之极, 其本心之 良 知 亦 未 有 不 自 知 者, 但 不 能 致 其 本 然 之 良知。” 这即是说, 良知是人人具有的自然本然的、 廓然大公的至善本体, 它先天具有是是非非、 知善知恶的性质和潜能, 但是,常人常常受到物欲的蒙蔽而不能达到对这种良知的认识, 要达到对“ 本然之知” 的认识, 必须用“ 致良知” 的功夫。 这样, 王阳明以对“ 本然之知” 与“ 明觉之知” 的区分而开始拉开了他与孟子和陆九渊的距离, 并为他的“ 致良知” 教设立了逻辑前提。上面说过, 王阳明认为人“ 不能不昏蔽于物欲” 。 为什么人 “ 不能不昏蔽于物欲” 呢? 这就是他的 “ 四句教” 中的“ 有善有恶是意之动” 所讨论的问题。 在王阳明看来, 良知虽然是无时无地不正的、 寂然不动的本体, 但这本然之体一动便产生了“ 意” , 而“ 意” 则是有善有恶、 可善可恶的:“ 心之本体无不正, 其意念发动后而有不正。” “ 身之主宰便是心, 心之所发便是意” ,“ 发用上也原是可以为善、 可以为不善的, 其流弊也原是一定善、 一定恶的” 。这里的“ 意” 即是良知之“ 发用流行” , 是良知运动、 发散为人的意念的意思。 既然良知无善无恶或至善, 那么, 它发用为“ 意” 则应该如王艮所说, “ 意亦是无善无恶的意” , 为什么这“ 意” 却是有善有恶的呢? 王阳明并不反对这种观点, 只是认为这种观点是“ 利根” 之人的见解, 也就是他所说的“ 圣人” 的见解, 至于一般的人, 因为“ 人有习心” , 即世俗利欲之心, 所以“ 意念上见善恶在” 。 世界上, 圣人或“ 生知安行” 的人毕竟微乎其微, 绝大多数人是寻常百姓, 不能当下自觉到本然的良知, 而必须通过一个致知的过程才能达到这一境界。

因此, 设立“ 致良知” 的法门是必不可少的。既然良知一旦发用流行便具有善恶之分, 那么, 在人之一念始发之时就要用“ 致良知” 的功夫, 借它来辨别“ 是非善恶” 。 这便由“ 有善有恶是意之动” 过渡到“ 知善知恶是良知” 了。 良知本身就是能知善知恶的, 人能在意念发动处唤起并发用这种良知, 那么, 就不会出现“ 以善为恶” 或“ 以恶为善” 这种情况, 如果出现了这种情况, 实际上就是“ 自昧良知” , 也就是根本不曾“ 致良知” :“ 诚其意惟在致良知之所知焉。 何则?意念之发,吾心之良知既知其为善矣, 使其不能诚有以好之, 而复背而去之, 则是以善为恶而自昧其知善之良知矣;意念之所发, 吾心之良知既知其为不善矣, 使其不能诚有以恶之, 而复蹈而为之, 则是以恶为善而自昧其知恶之良知矣。” 这里, “ 致良知” 就是“ 诚其意” , “ 诚其意” 也就是“ 致良知” , 两者即工夫即本体、 即本体即工夫, 不可分离, 亦即所谓“ 功夫不离本体, 本体原无内外, 只为后来做功夫的分了内外, 失其本体了。 如今正要讲明功夫不要有内外乃是本体功夫” 的意思。 如此, 便能做到“ 意念著处, 他是便知是,他非便知非, 更瞒他一些不得! 尔只不要欺他, 实实落落依着他做去, 善便存, 恶便去” 。 即达到自觉把握良知并循此良知而行的境界。至此, 王阳明完成了其“ 致良知” 教的纵向建构。 但是,在王阳明看来, 仅仅做到纵向建构是不够的, 因为这样难免“ 只去悬空想象本体, 一切事为俱不著实, 不过养成一个虚寂” 之“ 病痛” , 因此, 必须更将良知发用体现于具体的践履上才算完美。 就这样, 王阳明将其“ 致良知” 教横向展开出去, 从而引出了“ 为善去恶是格物” 之说。王阳明要将致良知横向展开于人的践履中, 就必须先弄清楚良知是否与物有关系, 因为人的践履即关涉到心与物的关系问题。 王阳明认为, 良知与物具有密切的关系, 因为“ 物者, 事也, 凡意之所发必有其事, 意所在之事谓之物” 。

这是说, 所谓物, 也就是事, 人的意念一旦发动, 必然落实于事, 意念所指向的事就称为物。 这里, 王阳明所理解的物不是与人毫无关系的纯粹客观的物, 而是与人相交接、 相接触的事物 (包括人做的所有事情, 都是他的所谓“ 物”) 。 这种“ 物” 无论多么客观, 但都打上了人的知识、 意识的烙印,因而从某种意义上说是内在于人的, 即“ 人化的物” 。 尤其是人所做的事情一旦被规定为“ 物” 以后, 那它们就更具有服从主体的意志、 道德意识的性格。 正是对“ 物” 作出了这样独特的规定, 才使得王阳明“ 致良知” 的横向展开具有现实性。既然“ 物” 是“ 意” 之所在者, 那么, 人的致知工夫有可能达于物, 也必须体现于物之中, 否则, 就会导致这样一种缺陷: 虽然良知自然好善恶恶, 但如果不在具体事物之中为善去恶, 那么依旧未达到格物、 诚意的目的。 但是, “ 格物” 是不是如程朱所说的那样需要在“ 事事物物上穷其至理” 而后才能复归于“ 天理” (在王阳明为“ 良知”) 呢? 王阳明认为, 完全没有必要这样做, 这实际上是将工夫与本体分成两截了。 在他看来, “ 格物” 就是将知善知恶的良知落实到事事物物上的过程, 他称此过程为“ 正其不正以归于正” 的过程。 他说, 人只要将良知之善完全“ 行” 之于物事, 将良知之恶完全“ 去” 之于物事, 那么, “ 物无不格” , 而同时良知也达到了“ 极至” :“ 今焉, 于其良知所知之善者, 即其意之所在之物而实为之, 无有乎不尽; 于其良知所知之恶者, 即其意之所在之物而实去之, 无有乎不尽, 然后物无不格, 而良知之所知者无有亏缺障蔽而得以极其至矣。” 这就是说, 人只要在具体事物中完全按照良知确定的善恶标准去做, 善则行, 恶则去。 那就达到了物无不格、 知无不致的目的, 良知也就圆而神地显现了出来。 这里, “ 格物” 与“ 致知” 实际上是良知本体发用流行的两个方面, “ 物” 不能“ 格” 也就是“ 知” 未“ 致” , “ 知” 未“ 致” 也就是“ 物” 未“ 格” , 反过来也是一样, 即“ 物无不格” 也就是 “ 知极其至” , “ 知极其至” 也就是“ 物无不格” 。

王阳明这里依然是即工夫而显本体良知, 即本体良知而发用致知工夫。 而他的“ 知行合一” 之论也是由此引伸出来作为其“ 致良知” 教的一个理论组成部分的, 亦如他所言: “ 知行二字, 亦是就用功夫上说。 若是知行本体, 即是良知良能。” 做到这一步, 人就实现了其对“ 本然之知” 的自觉把握,而“ 本然之知” 也就实现为“ 明觉之知” 。 这样, 我的良知便与万物一体, 万物也都在我的“ 良知” 之内, “ 天地万物俱在我良知的发用流行中, 何尝又有一物超于良知之外能作得障碍?” 而良知之随处发用流行都是完全自足、 毫无欠缺的,“ 良知只是一个, 随他发见流行处, 当下具足, 更无去来, 不须假借。” 也就是说, 本然之知 (未实现的良知) 在发用流行中逐渐实现为明觉之知(已实现的良知) , 良知的发用流行就是良知本身的自我实现过程; 同时, 良知在万物之中, 万物在良知的发用流行之中。 在这里, 天地人与良知一体同流,良知因无往而不善其所善而非善、 无往而不恶其所恶而非恶,达到了无善无恶的至善之境。不难看出, 作为王阳明建立其“ 致良知” 教的良知本体在其理论体系中主要指天赋的道德意识, 且主要是封建道德意识, 一如王阳明所说—— “ 盖良知只是一个天理, 自然明觉发见处只是一个真诚恻怛, 便是他本体” , 因此, 他的理论的本体论基础无疑是先验的, 他的整个理论体系无疑也是为人们自觉地体认、 发见和遵守封建道德规范而建筑的。 例如, 他的致良知中的“ 诚意” 一环, 其目的就是要人们在一念发动处“ 将这不善的念克倒了, 须要彻根彻底, 不使那一点不善潜伏在胸中” ; 又如, 他的致良知中的“ 致知格物” 一环, 其主要意图也是希望人们通过这样的工夫达到“ 以事亲便是孝” 、 “ 以从兄便是弟” 、 “ 以事君便是忠” 这样的目的。

但是, 这个理论是否也为我们提供了一些有益的、 值得关注的知识呢? 回答当然是肯定的。首先, 虽然王阳明和孟子、 陆九渊一样都主张“ 良知” 是天赋的, 但是, 这种天赋良知在王阳明这里只是一种潜在的存在或能力, 它需要在人的认识和实践 (当然, 认识和实践在这里主要是指对道德的认识和践履) 中实现出来才具有真实性。 这就接触到了人的大脑的结构的遗传性问题。 根据现代神经生理学与心理学的研究发现, 人脑在长期的进化和发展过程中, 有些机能已经内化为人脑自身的结构 (如语言中枢) 而遗传了下来, 人一生下来就具备了这些机能, 并且, 这些机能随着人的成长而自然而然地发挥出来。 王阳明的良知本体, 实包含了这样的思想。其次, 王阳明设定人的道德意识必须在致良知的过程中才能得以自觉把握和遵守的思想, 同时也深刻地洞察到了道德意识与道德规范的关系。 道德规范是用以调节人与人之间关系的外在的规范, 要将这种外在的规范变成内在于人的道德意识, 必须取决于人对它的自觉认识和把握, 只有自觉认识和把握了的道德规范才成为道德意识。 王阳明强调通过致良知将各种是非善恶内归于良知的过程, 实际上也就是将道德规范内在化的过程。再次, 王阳明将已实现了的本然之知 (也就是明觉之知) 上升到了是非准则的高度, 认为一切是非善恶全凭这种良知判断, 即他所谓“ 尔那一点良知是尔自家底准则, 尔意念着处, 他是便知是, 他非便知非” ;“ 是非诚伪, 到前便明,合得的便是, 合不得的便非, 如佛家说心印相似” , 意即每人的良知是他自己判断是非真假的准则, 无论其意念指向哪里, 事物的是非真假都在良知面前顿然显现, 与良知相合者即是对的、 真的, 与良知相悖者即是错的、 假的, 宛如佛家以证印真如一般。 这就无异于把判断真理的标准赋予了每个个人。 这种观点诚然是可以讨论的, 但在封建社会里它在理论上具有否定官方儒学即程朱理学一统天下的地位的功能,在实践中也必然导致对封建道德体系的反叛。

第四, 王阳明对“ 物” 的规定虽然是不准确的(例如, 他将洒扫应对之类视为物就是错误的) , 但是, 他不离开人而抽象地谈论物, 却具有相当的合理性。 “ 物” , 作为离开人而独立自存的客观实在, 这是人人(包括王阳明) 都不否定的。 然而, 这样一种“ 纯粹的” 客观实在对人来说有什么意义呢? 真正有意义的物是与人发生关系的物, 正是人在与物发生关系的过程中, 人将意义赋予了物。 而正是从这个意义上说, 物是离不开人的存在的。 王阳明所谓“ 万物皆在良知发用流行中” 、 “ 良知与天地万物一体同流” 等思想恰恰就是在这样的意义上得以成立的。 由此, 我们更可以将以前那种认为王阳明是主观唯心主义者的观点矫正过来。 人们普遍将王阳明视为主观唯心主义者, 主要依据他如下一段话;“ 我的灵明便是天地鬼神的主宰, 天没有我的灵明, 谁去仰他高? 地没有我的灵明, 谁去俯他深? 鬼神没有我的灵明, 谁去辨他吉凶灾祥?天地鬼神万物没有我的灵明, 便没有天地鬼神万物了; 我的灵明离却天地鬼神万物, 亦没有我的灵明。 如此, 便是一气流通的, 如何与他间隔得?” 在他们看来, 王阳明在这里表达的就是没有精神便没有物质这样的主观唯心主义思想: 实际上, 王阳明这里要阐明的无非是这样一个合理的思想: 天地万物鬼神 (物) 离开了我的良知 (灵明) , 便失去了任何存在的意义; 我的良知 (灵明)离开了天地万物鬼神, 同样也不成其为良知 (灵明) 。最后, 王阳明即体即用、 即工夫即本体的思想, 隐含着人们的每一个言行举止都是良知的显现, 都具有绝对性的意义。 正是这一点直接导致了王学向泰州学派、 王畿和李贽等的进一步分化和发展, 大大丰富了王学以后的中国哲学的内容。

阳明“ 心学” 在

哲学史上的地位与作用

明朝中叶, 王守仁 (即王阳明) 进一步发展了陆九渊“ 心即理” 的主观唯心主义“ 心学” 体系, 在思想界曾风靡一时, 对后世也产生了深远的影响。 阳明“ 心学” 的历史地位和作用应如何评价? 是一个比较复杂的问题, 需要作具体分析。王守仁生活的时代已经进入封建末世, 社会矛盾日益尖锐, 明王朝已面临着严重的统治危机。 他看到当时的积弊, 说“ 今天下波颓风靡, 为日已久, 何异于病革临绝之时!” 他面对这个“ 沉疴积痿” 的现实社会, 一方面归咎于“ 士风之衰薄” ; 同时也感到民心的不稳。 如他在镇压农民起义的过程中, 就看到“ 民虽革面, 未知革心” 的现象, 即表面虽然服从, 但内心仍然不满, 因而发出 “ 破山中贼易, 破心中贼难” 的感叹。 针对这种情况, 他把“ 世道之祸” 都归咎于“ 酿于人心” 。 因此他强调从心上下功夫, 要从整饬人心入手,要人们自觉维护封建伦理纲常, 即不单是能约束行为外表, 更重要的是钳制思想动机。 他要人们发现有“ 不善” 的念头时“ 就将这不善的念克倒了, 须要彻根彻底, 不使那一念不善潜伏在胸中, 此是我立言宗旨” 。 王阳明提倡心学的用意, 从他的自述中看来可以说是非常清楚的。本来, 由宋儒创立的理学, 把封建纲常之理, 作为宇宙本体的最高范畴, 所以也称为天理。 这是将自然规律和人伦秩序合而为一, 天之理即是人伦日用之理, 是心性的本源, 道德的依据。 理学家这样作的目的, 是想通过用自然规律的必然性来论证社会伦常的合理性。 他们把三纲五常、 忠孝节义等封建伦理道德, 说成是人人都不能违反的至高无上的天理。朱熹等人还应用“ 理一分殊” 的理论, 说“ 天下之理未尝不一, 而语其分则未尝不殊” 。

即认为封建伦常之理是统一的,但君臣父子各人地位不同, 只能按其本分行事。 程颢说: “ 圣人致公, 心尽天地万物之理, 各当其分。” 程颐说: “ 父子君臣, 天下之定理, 无所逃于天地之间。” 朱熹也说: “ 夫天下之事, 莫不有理。 为君臣者有君臣之理, 为父子者有父子之理。 ……亘古亘今, 不可移易。” 这里说来说去, 无非要维护封建社会的尊卑等级制度, 并将它说成是永远不能移易、 不可违逆的天理, 从意识形态方面巩固和加强专制主义中央集权的封建统治。不过, 程朱理学虽力图使人们相信封建的纲常伦理是“ 天生自然铁定的道理” , 但要把自然和伦理都包含在本体论之中, 既肯定世界本原的自然属性, 又要论证这个本原就是封建的纲常伦理, 这就需要接合点, 即人们如何去认识天理的问题。 朱熹主张通过“ 格物” 来“ 穷理” , 所谓“ 必使学者即凡天下之物, 莫不因其已知之理而益穷之” , 这样用力既久,到“ 一旦豁然贯通” , “ 则众物之表显精粗无不到, 而吾心之全体大用无不明矣” 。 即是说先逐件事物进行研究, 做到触类旁通, 内心就能够掌握众理了。程朱理学的格物穷理功夫, 虽说要把 “ 在物之理” 与“ 在己之理” 接合起来, 但并不是那么容易。 如王守仁就亲自“ 格” 庭前竹子, 没有格出什么道理, 人反而弄病了。 终于觉得“ 循序格物, 顾物理吾心, 终判为二, 无所得入” 。 这是说, 按照朱熹的方法去格物, 但外物与内心, 终是两件东西,不能结合在一起。 所以他提出以心学代替理学, 这并非反对具有伦理性质的“ 天理” , 只是把天理说成是先天固有的“ 吾心之良知” : “ 良知只是一个天理, 自然明觉发现处。” 这是将良知说成就是天理, 即是说人的内心能够自然发觉天理。 有了良知, 封建伦理道德观念就可以在一切人们的心中“ 发用流行” ; 就可以纠正“ 外心以求理、 离行以为知” 的偏向, 把心与理、 知与行的关系统一起来。 良知的作用是把封建伦常说成是人心固有的东西。 正因为阳明心学确曾一度发挥了整治纲纪、 维系人心的作用, 所以受到统治者的重视和提倡。 如隆庆时穆宗曾赐王家铁券, 称阳明为“ 两间正气, 一代伟人,具拨乱反正之才, 展救世安民之略” 。

神宗万历十二年还诏令王阳明从祀孔庙, 并谓: “ 皇祖尝言, 守仁有用道学也, 国家能得一有用道学, 虽不合宋儒何害焉?” 这里虽说王学与宋儒有所不合, 但对封建统治者有用, 因而受到皇帝的称赞。从上面提供的历史材料, 能否说阳明心学只能起到反动的作用呢? 看来也并非这样。 虽然从主观动机来说, 他要人们认识这“ 良知诀窍” , 则“ 随他多少邪思枉念, 这里一觉都自消融, 真个是灵丹一粒, 点铁成金” 。 即要把“ 良知” 作为销毁人民“ 邪思枉念” 的熔炉, 从而想达到“ 破心中贼” 的目的。 这种动机当然是反动的。 但是我们也要看到另一方面。因为王阳明既想人人服从天理, 所以不得不承认都有良知。 这样一来在良知的面前就得承认人人的平等地位。 社会上的一切是非善恶, 都要拿个人的良知作为评判的标准。 阳明说:“ 尔那一点良知, 是尔自家底准则。 尔意念着处, 他是便知是,非便知非, 更瞒他一些不得。” 这是说人只要凭自家的良知办事, 是非是瞒骗不过良知的。 又说: “ 良知原是完完全全,是的还他是, 非的还他非, 是非只依着他, 更无有不是处。” 因为良知是能够完全辨别是非, 所以按照良知办事就不会错了。王阳明把“ 良知” 作为判断是非善恶的绝对标准, 当然有主观随意性的一面。 但当时孔子与朱熹的言论, 已成为思想界的权威教条, 所谓“ 天下之论定久矣, 久则难变也” 。 这是说人们的思想已经僵化, 就很难改变了。 阳明心学的作用,用良知判断是非, 又具有引导人们怀疑权威思想的一面。 如他说:“ 夫学贵得之于心, 求之于心而非也, 虽其言出于孔子,不敢以为是也, 而况未及孔子者乎? 求之于心而是也, 虽其言出于庸常, 不敢以为非也, 而况其出于孔子者乎!” 这是以内心作为评判是非的标准, 从而打破孔子的权威。 又说:“ 夫道, 天下之公道也; 学, 天下之公学也。 非朱子可得而私也, 非孔子可得而私也。” 这里将道学为天下所公有, 不是孔子、 朱子个人私意所能垄断的。

王阳明这种论调, 无论其主观动机为何, 在客观效果上对孔子、 朱子这些僵化的权威教条, 总会起到一些冲击作用。 正因为阳明心学有其矛盾两重性的社会效果, 所以明朝统治者一方面赞之为“ 有用道学” ,认为“ 不合宋儒” 亦无害处; 另方面又担心这种 “ 诋毁先儒” 的言论, 会成为学习“ 邪说” 的“ 向导” 。 对后一方面,出身于王门而有点启蒙思想的黄宗羲, 则肯定阳明心学曾起过“ 震霆启寐, 烈耀破迷” 的积极作用。由于王学承认良知为人人所有, 所以说: “ 良知良能, 愚夫愚妇与圣人同。” 他还认为: 与愚夫愚妇同相的就是同德;与愚夫愚妇不同的就是异端。 王阳明的学生王畿等人出游,“ 见满街都是圣人” , 他就说: “ 此亦常事耳, 何足为异。” 他还教导学生, 不能摆出 “ 圣人” 的样子去与人讲学。 因为“ 人见圣人来, 都怕走了” , “ 须做得个愚夫愚妇, 方可与人讲学” 。 王阳明的主观用意, 可能要为愚夫愚妇做“ 破心中贼” 的工作; 但他总得承认, 愚夫愚妇与圣人一样具有“ 良知良能” , 这就为圣凡平等的思想打开了缺口。上述阳明心学中关于冲击僵化的权威教条思想和圣愚都具有良知的提法, 在客观上起到促进思想解放的作用, 虽然这并非王阳明本人意料所及。 如王学中泰州之后, 黄宗羲称“ 其人多能赤手以搏龙蛇, 传至颜山农、 何心隐一派, 遂复非名教之所能羁络” 。 这些人还想“ 掀翻天地” , “ 时时欲飞” ,与王阳明消灭“ 邪思枉念” 的初衷, 可以说是大相违背。 阳明心学的产生, 意在维护封建传统而补偏救弊, 要人们更自觉地来接受封建道德伦理纲常; 但他的良知说导致了个人的独立思考, 反而对传统的冲击起到了某种催化作用。 这是我们评价阳明心学时所应当注意的, 即要从全面来衡量阳明心学的作用和影响。

下一篇:没有了

-

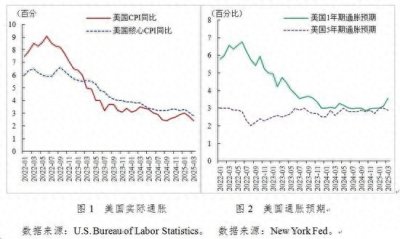

- 全文 | 2025年第一季度中国宏观金融分析报告

-

2025-12-27 17:35:16

-

- 彻底给你讲清语文的各种“写作手法”

-

2025-12-27 17:34:49

-

- 第七讲:战国士人与百家争鸣

-

2025-12-27 17:34:28

-

- 绥靖政策

-

2025-12-27 17:34:09

-

- 企业会计准则第22号--金融工具确认和计量(财会〔2017〕7号)

-

2025-12-27 17:33:45

-

- 中华陈氏辈分一览表

-

2025-12-27 17:33:22

-

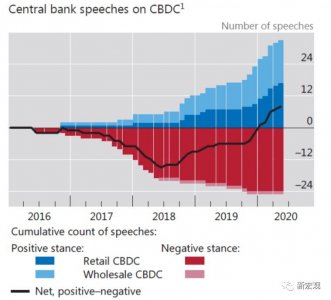

- 数字法定货币:央行数字货币实践

-

2025-12-27 17:33:00

-

- 初学者吉他排行·1000元吉他推荐·入门吉他·2000元吉他新手吉他

-

2025-12-27 17:32:05

-

- 新建设工程施工合同司法解释(一)逐条解读

-

2025-12-27 17:31:39

-

- 《中国陈氏家谱 陈姓字辈大全》4-2卷

-

2025-12-27 17:31:04

-

- 做人原则优选277句

-

2025-08-12 22:38:48

-

- 最新幽默搞笑生日祝福语

-

2025-08-12 22:36:35

-

- 最新学校对联大全

-

2025-08-12 22:34:22

-

- 最新孩子想对父母说的话

-

2025-08-12 22:32:09

-

- 最新毕业时对老师说的话

-

2025-08-12 22:29:56

-

- 最新16个周末祝福短信大全

-

2025-08-12 22:27:43

-

- 最新《六韬·三略》原文阅读及翻译

-

2025-08-12 22:25:31

-

- 最为经典的朋友结婚祝福语

-

2025-08-12 22:23:17

-

- 字谜语大全

-

2025-08-12 22:21:04

-

- 自我认知与自我评价范文

-

2025-08-12 22:18:52

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》原文和翻译译文

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》原文和翻译译文 《旧唐书·高祖本纪》原文及翻译译文

《旧唐书·高祖本纪》原文及翻译译文